疾管署於22日公布國內最新疫情,上週7月15日至7月21日新增6例本土類鼻疽確診病例,均居住於高雄市,年齡介於50多歲至90多歲之間。

高血壓、糖尿病、心血管疾病或肝病的患者都是類鼻疽的高風險族群,所有確診病患皆因發燒、畏寒、咳嗽、呼吸困難等症狀就醫,其中2人因併發肺炎與敗血症而死亡,其餘4人仍在住院治療中。

累積病例創同期新高 長者風險顯著上升

疾管署表示,目前全台累計已有27例本土類鼻疽確診病例,其中2例死亡,創下歷年同期新高紀錄。年齡層以65歲以上長者為主(18例),其次為50至64歲者(7例)。從地區分布來看,病例多集中於高雄市(22例),其次為臺中市(4例)與屏東縣(1例),其中有6例個案的發病時間與丹娜絲颱風後相近,顯示極端氣候可能加劇疫情擴散。

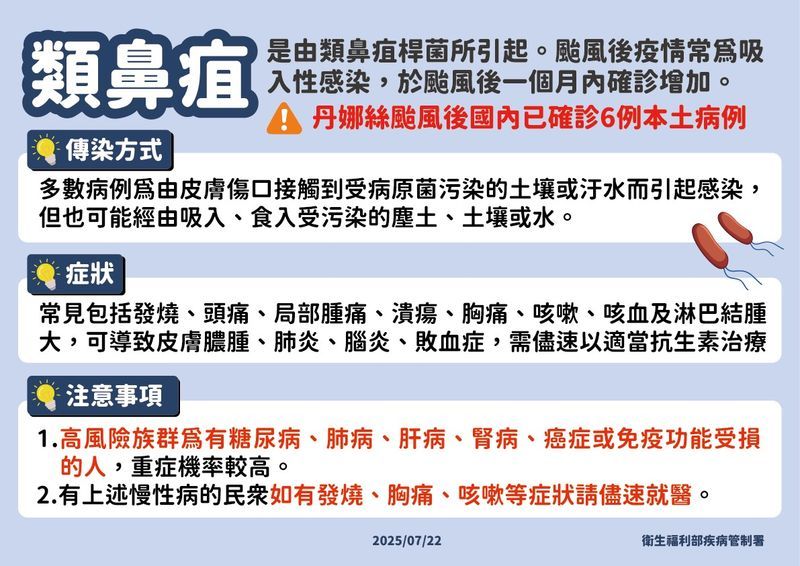

類鼻疽傳染途徑多元 颱風後污泥為高風險來源

疾管署進一步指出,丹娜絲颱風過境期間帶來劇烈降雨與強風,造成土壤翻動與淤泥外露,使得原本棲息於泥土中的類鼻疽桿菌更容易散佈到環境中。類鼻疽可透過皮膚破損接觸到受污染的泥水而感染,亦可經由吸入含菌氣溶膠導致肺部感染。因而颱風過後的1個月內,類鼻疽病例常見明顯上升,顯示環境與氣候變化對傳染病流行具顯著影響。

高風險族群需提高警覺 慢性病患者為重症關鍵族群

疾管署提醒,某些族群感染類鼻疽後,發展成重症的機率較高,特別是罹患糖尿病、肺病、肝病、腎臟病、癌症或其他免疫功能低下者。一旦感染,可能迅速引發肺炎、敗血症或多重器官衰竭。

這類高風險民眾在颱風或大雨過後更應避免接觸泥水、汙水,並加強個人防護措施,包括穿戴防水手套、長靴與口罩,尤其是在從事戶外清理或農作等接觸泥地的活動時。

及早發現症狀 主動就醫是防重症關鍵

由於類鼻疽初期症狀與一般呼吸道感染相似,常表現為發燒、咳嗽、胸悶、肌肉痠痛或倦怠等,易被忽略。疾管署呼籲,民眾若在風災後曾接觸泥水或有慢性病史者,出現相關症狀時務必儘早就醫,讓醫師能即時安排診斷與治療。早期使用正確抗生素可明顯降低病情惡化與死亡風險。

加強公共衛生教育 社區共同防堵傳播

因應颱風後疫情潛在風險,疾管署指出,將加強社區衛教與醫療院所通報警覺,提升第一線醫師對類鼻疽的辨識能力。地方政府與民眾也應配合環境整頓,減少積水與污染源,以降低病菌滋生與擴散機會。透過跨部門合作與民眾共同參與,有望降低類鼻疽在高風險地區的流行強度。

颱風後1個月為關鍵監測期 持續追蹤疫情變化

疾管署表示,民眾應特別注意颱風過後1個月內的感染風險,這段期間常為類鼻疽發病高峰。疾管署將持續監控病例通報與地區分布趨勢,並依據疫情發展啟動必要防疫措施。同時,也會透過各種管道向高風險民眾宣導預防要點,降低致病菌在環境中傳播與人群中的感染機會。