國際醫學權威期刊《刺胳針》(The Lancet)最新研究指出,到2050年,全球將有六成成年人過重或肥胖,已成重大公共衛生隱憂。中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕表示,國際趨勢顯示,減重手術合併藥物治療已成為有效策略,其中對嘴饞、壓力型肥胖患者,中樞型減重口服藥物在術前及術後的應用,正發揮關鍵輔助角色。

一站式整合照護策略 打造國際減重交流據點

黃致錕院長指出,中心以「一站式照護」為核心理念,團隊涵蓋內外科、身心科、營養、個管及體適能專業,為患者提供完整治療與追蹤。個管師陳筱薰補充,藥物使用除了安全性與有效性,還必須搭配嚴謹的回診追蹤,中國附醫的術後追蹤安排於1週、3個月、6個月、9個月及1年,協助及早介入甜食癖或澱粉依賴等問題。

目前中心已通過台灣代謝及減重外科醫學會、肥胖醫學會、美國SRC卓越中心三重認證,黃院長也培育逾150名國際學生,持續吸引亞洲各國醫師前來交流。2026年更將主辦亞太減重手術大會(APMBSS),屆時將有來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印度等多國專家齊聚交流,進一步鞏固台灣在亞太減重醫療發展中的重要角色。

壓力與食物噪音 常見肥胖難題

中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心辛明哲主任說明,肥胖成因複雜,壓力與飲食控制不良密不可分。常見情境包括:長時間未進食後暴飲暴食,或因壓力而不停吃零食。

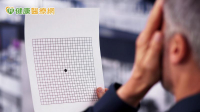

黃致錕院長指出,部分患者雖不餓卻被「食物噪音(food noise)」影響,飯後仍想進食,這類患者若僅靠意志力往往難以成功。兩位醫師共同提醒,當出現上述飲食狀況,同時合併體重過重,應及早尋求專業協助。

手術結合中樞型藥物 突破停滯期

黃致錕院長進一步指出,隨著微創手術與機械手臂技術進展,減重手術安全性與患者術後恢復皆獲改善,中國附醫近期也引進新一代機械手臂,手術視野提升和可360度旋轉的手部關節,使手術困難度降低。不過,手術改變的是腸胃構造與代謝機制,但甜食癖、壓力性飲食與大腦中樞的多巴胺回饋系統有關,中樞型減重口服藥物因此成為合併治療的重要工具:

- 術前應用:對於腹部脂肪過多、嚴重肥胖患者,術前若先搭配藥物減重7至10公斤,有助於降低手術風險。

- 術後3至6個月:最容易出現嘴饞(嗜澱粉、甜食)、體重停滯期,此時介入口服藥可提升療效。

- 相較腸泌素藥物,中樞型藥物對腸胃影響低,更適合與手術合併使用。

辛明哲主任強調,肥胖是一種需要多專科合作的疾病,單靠手術並不足夠,術後若能配合藥物治療,效果會更理想。關鍵在於「何時介入」。他分享一個很有即視感的個案:

一名28歲經隔代教養的女性,阿嬤多餐餵養從來沒讓她餓過,自小以食物為情感寄託,術後一個月即出現甜食癖,習慣在餐桌上清盤獲得滿足。經口服藥物輔助後,嘴饞衝動獲得緩解,飲食習慣逐步改善。

醫師提醒:減重需專業管理

近期海關查獲多批減重偽藥,黃致錕院長強調,市面來路不明的減肥藥品與保健品風險極高,曾有患者因此導致肺纖維化,終身仰賴呼吸器。肥胖與三高一樣,是需要專業醫療處置的疾病,必須由正規醫師開立合格藥物。

辛明哲主任補充,手術與藥物只是手段,生活型態調整才是長遠關鍵。因此中心透過多專科整合,依職業、成長經歷與生活習慣制定個人化策略,並結合定期追蹤與動態調整,協助患者走得更穩健。

資料來源:

Ng, Marie et al. Global, regional, and national prevalence of adult overweight and obesity, 1990–2021, with forecasts to 2050: a forecasting study for the Global Burden of Disease Study 2021. The Lancet,2025;405(10481):813-838.