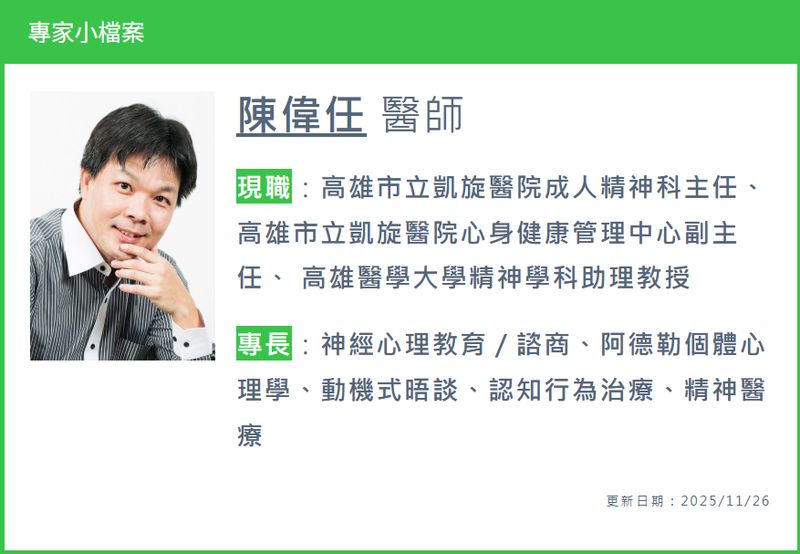

國人心理健康拉警報!衛生福利部最新公布的113年國人死因統計顯示,自殺睽違多年再度名列十大死因,其中青壯年族群增幅最為明顯。健保資料亦指出,憂鬱症診斷人數在十年間成長逾兩成,顯示仍有許多潛在患者未進入醫療體系。高雄市立凱旋醫院成人精神科主任陳偉任醫師表示,自殺往往並非「一時想不開」,而是憂鬱症進入急性期、身心承受負荷過載的結果;如何在最危險時刻「接住」患者,是臨床醫療與家屬共同面臨的關鍵課題。

自殺重返十大死因 憂鬱症為關鍵風險因子

統計顯示,超過九成自殺死亡者生前受精神疾病所苦,其中與自殺風險關聯最強的正是憂鬱症。「憂鬱症就像戴上一副黑色眼鏡」陳偉任醫師形容,患者會自動過濾掉好消息,眼中只剩失敗與挫折,久而久之深感自己是他人負擔,眼前一片黑暗。

雖非所有患者都會採取自殺行為,但當巨大的心理痛苦疊加扭曲的思考模式時,風險便會急劇升高。陳偉任醫師提醒,越早察覺症狀並接受治療,越能避免病程惡化至急性高風險階段。

壓力鍋掀蓋:識別急性期症狀與隱微警訊

憂鬱症常是長期壓力堆疊的結果。當大腦調節系統長期過載,可能出現失眠、焦慮、認知功能下降等症狀。若在此時遭遇突發性打擊,患者情緒可能瞬間崩潰,進入自殺風險極高的「憂鬱急性期」。陳偉任醫師列舉以下幾類常被忽略的警訊:

- 情緒劇變:不一定是持續悲傷,可能表現為易怒、暴躁,對小事反應激烈。

- 反覆身體不適:常因胸悶、心悸、疼痛或疲倦求診,但檢查無明確病因。

- 微笑憂鬱:社交表現正常甚至開朗,獨處時卻深陷空虛與絕望。

- 行為反常:贈送珍藏物品、搜尋自殺方法、交代後事;特別需留意在長期焦慮後突然出現的「異常平靜」。陳偉任醫師強調,這種「突然好轉」反而是極危險訊號,務必提高警覺並尋求急診或專業協助。

傳統藥物需數週起效 急性期治療面臨空窗挑戰

傳統口服抗憂鬱藥(多屬單胺類抗憂鬱劑)約需4至8週才能發揮完整療效,且約三分之一患者反應有限。陳偉任醫師指出,這段「治療空窗期」是急性期最具挑戰的階段:藥效未至,自殺風險卻已達高峰。患者深陷無助,家屬則因恐懼發生憾事而身心俱疲。

新型速效鼻噴劑 協助患者度過危險谷底

近年國內外相繼核准新型抗憂鬱鼻噴劑,適用於成人憂鬱症合併急性自殺意念者。「這如同在火災現場優先『壓制火勢』,為後續救援爭取時間。」陳偉任醫師說明,鼻腔給藥可讓藥物快速進入中樞神經系統,短時間內減輕症狀。

臨床曾有一位50歲女性,因多重生活壓力反覆發作且有自傷行為,雖持續口服藥物,但在急性惡化期效果仍顯不足。經評估接受速效鼻噴劑治療後,數日內憂鬱症狀明顯緩解,負面思考強度降低,患者也更願意配合後續治療,家屬沉重的照護壓力終於獲得喘息。陳偉任醫師強調,速效藥物並非取代傳統治療,而是在急性期先穩住病情,後續仍需搭配口服藥物、心理治療與生活調整,才能邁向長期穩定。

治療是大腦的地基 陪伴與理解是支架

「憂鬱症不是個性差、也不代表不夠堅強,而是大腦生病了。」陳偉任醫師呼籲社會建立去汙名的認知,避免使用「想開一點」等言語造成患者二度傷害。他比喻,速效藥物如同蓋房子的「地基」,助患者在急性期站穩;而親友的陪伴、職場支持與友善就醫環境,則是不可或缺的「支架」。一句真誠的「辛苦了,我陪你」,往往比大道理更有力量。

《健康醫療網》提醒您:若您或身邊親友有心理困擾,可撥打安心專線1925(依舊愛我)、生命線1995或張老師1980,尋求專業協助。